« Si les femmes ne sortent pas, ils vont tuer tous nos enfants ». Ce sont les mots d’une mère qui revient sur les faits tragiques qui ont entouré la journée du vendredi 22 mars 1991, année de la révolution démocratique au Mali. Pour rappel, les soulèvements populaires autour de cette date symbolique marquent le début de la fin du régime totalitaire dirigé par feu le Président Moussa TRAORÉ pendant 22 ans.

Cela s’est fait au prix de nombreuses vies sacrifiées, particulièrement celles de mères de famille. Ces dernières étaient surtout sorties pour protéger les jeunes qui faisaient face aux tirs des militaires pendant des marches organisées pour demander plus de liberté, des meilleures conditions de vie, la justice, et un changement de gouvernance du pays.

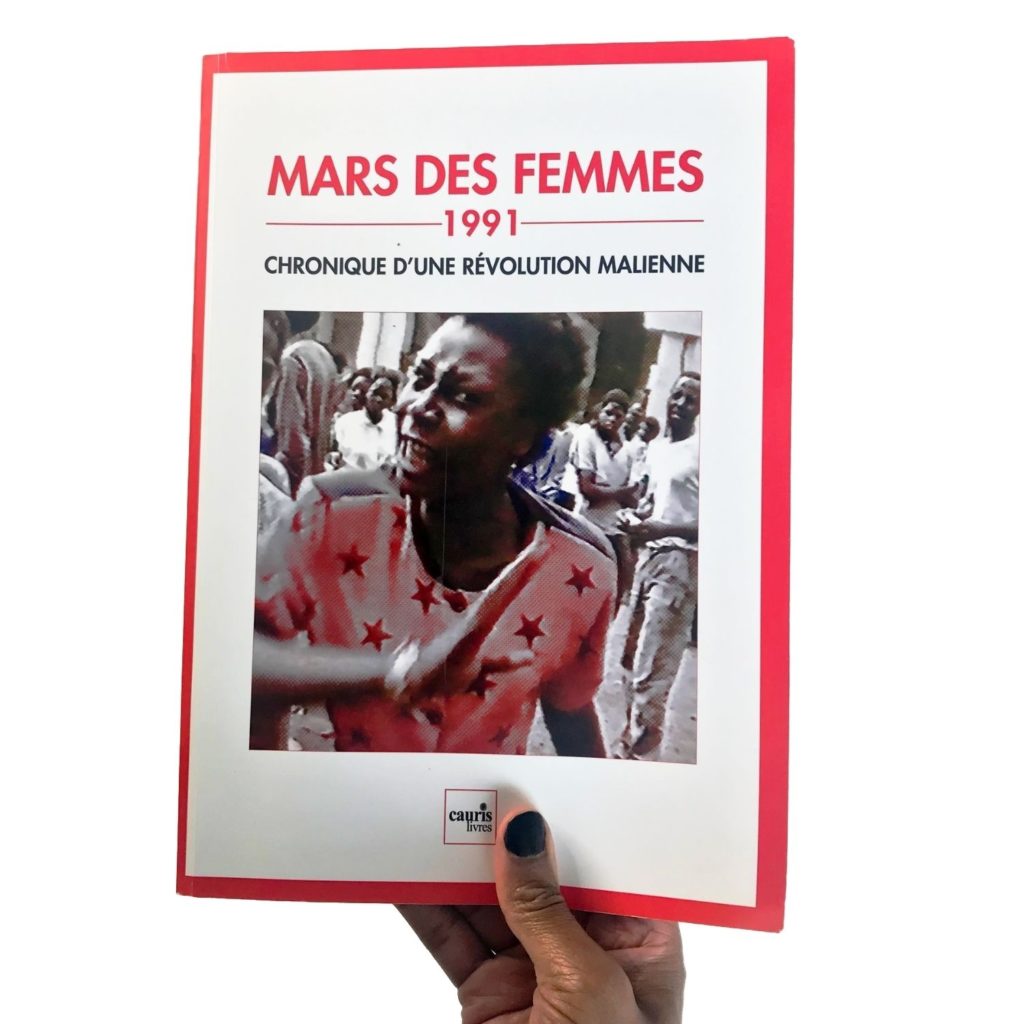

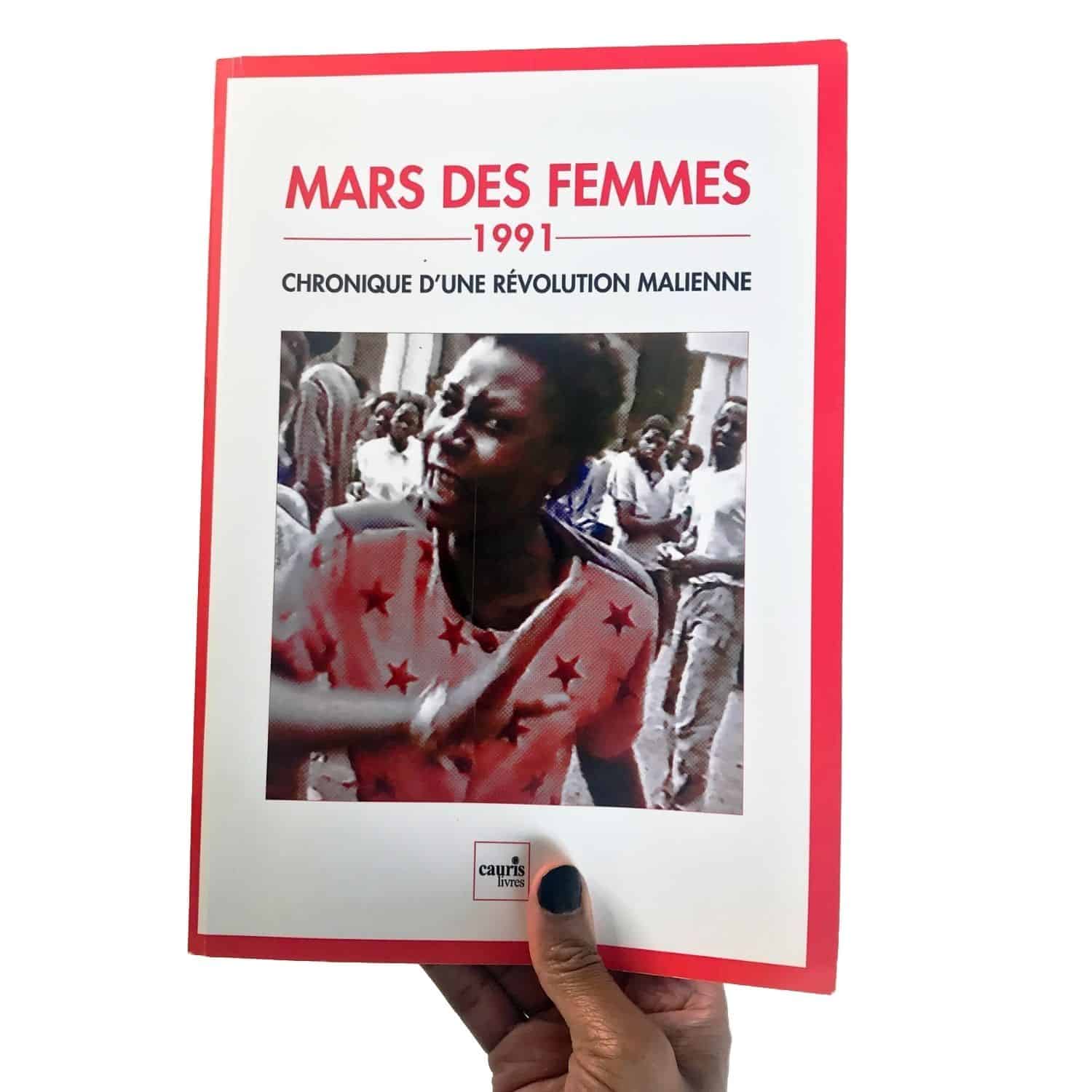

Cette lecture est dédiée à ceux qui s’intéressent à l’histoire contemporaine de l’Afrique, plus particulièrement celle du Mali. Cauris Livres y partage 25 témoignages de femmes qui parlent de leur expérience personnelle de cette partie douloureuse de la vie du pays. Un DVD bonus est inclus avec des images d’archives pour raviver la mémoire collective afin de rendre hommage aux histoires d’anonymes parfois oubliées, car trente-et-un ans nous séparent de ces événements.

Qu’est-ce qu’on en retient ? Découvrez la réponse ci-dessous.

Récit des faits qui expliquent comment le pays en est arrivé à cette révolution…

Le mois de mars 1991 au Mali se déroule dans une atmosphère de révolte marquée par l’objectif d’en finir avec le régime en place. C’est un combat collectif qui a réuni la jeunesse, les syndicats, et les associations de militants à l’unisson. Tous étaient déterminés à obtenir une meilleure gestion du pays, plus de liberté, et l’ouverture politique pour mettre fin au parti unique.

Dans les faits, dès la fin de l’année 1990, les militants amorcent des actions d’éveil des consciences générales en osant s’opposer ouvertement au régime, notamment dans des médias. Dans ce contexte, la violence de la répression se développe à partir de janvier 1991. Le but est de décourager les mouvements de marches de protestation populaire qui se succèdent.

Mars 1991 se déroule donc dans un environnement où les tensions augmentent entre le pouvoir et ceux qui réclament le changement. Le 21 mars au soir, les élèves et les étudiants décident à nouveau de mettre en lumière leur quête d’obtenir de meilleures perspectives d’avenir avec une opération coup de poing. Ainsi, les jeunes décident de faire de Bamako une ville morte avec des barricades partout pour le lendemain au lever du jour. Le mot d’ordre est de se mobiliser avec la plus grande marche organisée pour protester et dénoncer les tueries de manifestants en cours.

La journée du 22 mars 1991…

La répression va atteindre son paroxysme durant cette journée du 22 mars. Les forces de l’ordre tirent sur les jeunes. Les femmes sortent alors pour protéger leurs enfants en s’interposant entre les jeunes et les balles. C’est comme ça que ces dernières deviennent les grandes victimes de la violence de cette répression dans le sang, car leur présence ne calme pas les militaires qui se déchaînent contre les manifestants : maltraitance, usage de gaz lacrymogène, des tirs à balles réelles, dont des mitrailleuses, des balles à fragmentation, lances-flammes, grenades offensives… Même les ambulances ne sont pas épargnées par les tirs.

L’impact se fait directement sentir sur les hôpitaux qui doivent gérer les conséquences de ce chaos, particulièrement l’hôpital Gabriel Touré où vivants et morts sont entassés les uns sur les autres. Pour assister le personnel médical débordé, un mouvement de solidarité entre victimes se met naturellement en place. Ainsi, des anonymes organisent des opérations d’acheminement des blessés et des morts vers les services de secours, avec également des collectes de dons de sang.

C’est un coup d’État militaire dans la nuit du 25 au 26 mars qui évite le prolongement de ce bain de sang tragique. Les militaires destituent le Président Moussa TRAORÉ avec la même méthode qui lui a permis d’accéder au pouvoir. Mais cette fois, ils réalisent la volonté du peuple en engageant la transition politique tant attendue avec l’ouverture au multipartisme.

Cela s’est fait au prix de plus de deux cents vies et des centaines de blessés. Leurs familles doivent se consoler en soignant leurs maux avec une pension de l’État reçue pendant un certain temps pour réparation. De l’autre côté, les coupables sont jugés pendant le procès « crimes de sang ». Le Président Moussa TRAORÉ est ainsi d’abord condamné à la peine de mort commuée en prison à vie. Puis, il reçoit la grâce présidentielle en 2002. Ce dernier utilise pour sa défense l’argument de troubles graves durant les manifestations dus à des déstabilisations provoquées par des mercenaires pour soutenir un complot organisé à l’extérieur du pays. Au final, en 2020, après avoir regagné le respect de certains, il décède à l’âge de 83 ans chez lui à Bamako.

Des témoignages à la mémoire des vies sacrifiées pour provoquer le changement…

Les sacrifices endurés autour des actions visant à mettre fin au régime du Président Moussa TRAORÉ ont marqué les mémoires. Dans cet ouvrage, Cauris Livres a choisi de donner la parole aux femmes pour faire honneur à l’impact de leur contribution qui fut déterminante dans cette lutte. Je retiens ce sentiment amer sur le fait qu’elles sont en avant-garde lors des combats, alors que la reconnaissance de l’importance de leur place politique devient superficielle après le dénouement des crises. Cela représente un des nombreux combats que beaucoup de pays doivent mener pour vivre des jours meilleurs.

D’une part, ce sont des militantes engagées dans des organisations dont le but est de promouvoir la participation des femmes dans la vie publique qui témoignent. Chacune a son point de vue. Celui de Rokia SANOGO, membre de plusieurs organisations dont le COFEM (collectif des femmes du Mali), fait partie de ceux qui m’ont particulièrement touchée.

Voici ses mots : « (…) après le départ de Moussa TRAORÉ, nous nous sommes rendu compte que le seul objectif commun était son éviction du pouvoir. (…) Mars 1991 a été confisqué, prenant une tournure qui nous devenait illisible. En tant que jeunes engagés dans le processus démocratique, nous avons vite été déçus. Nous nous étions battus et nous avions engagé nos vies pour des objectifs de changement et d’avenir qui n’ont pas été atteints ».

Et des témoignages de femmes victimes malgré elles…

D’autre part, les témoignages du livre viennent de femmes blessées physiquement à vie lors des événements, et celles qui y ont perdu des membres de leur famille à l’exemple d’Aïssata CISSÉ, journaliste qui a perdu sa fille lors de la marche du 22 mars 1991.

Voici ses mots : « Nous sommes devenus acteurs de la démocratie par hasard (…) Je sais aujourd’hui qu’il y a eu des actes prémédités, et cela me cause une grande douleur. Des responsables qui ne rendent jamais de comptes, cela n’est pas normal. Des renouvellement de bureau qui font intervenir des gens qui n’ont jamais été victimes ou proches de victimes, je ne peux pas le comprendre ni l’accepter ; et j’avoue avoir été déçue par certains membres du mouvement démocratique. Mes enfants sont ce que j’ai de plus cher au monde. Si j’avais su que j’allais perdre ma fille en allant à cette marche, je n’y serais pas allée. »

Quel héritage trente-et-un ans après ?

Trente-et-un ans après, le Mali connaît à nouveau une longue période de transition politique militaire suite à la chute forcée d’un président qui a déçu. C’est la preuve parmi tant d’autres que l’essence des objectifs et idéaux des militants de 1991 tardent à réellement se concrétiser malgré les changements de chefs d’États à répétition. Mais même avec ce cercle vicieux qui persiste, l’espoir demeure, car le pays a déjà fait preuve de grandeur dans le passé, et une partie des Maliens savent qu’il est doté de ressources stratégiques qui peuvent lui permettre de se relever pour rayonner à nouveau.

La majorité sait que l’avancée est freinée en interne par ceux qui oublient que la satisfaction des intérêts personnels sur le long terme passe par une évolution tous ensemble, dans l’union et la douleur. Mais ils savent également la force de la foule silencieuse quand elle se soulève. D’où l’harcèlement moral encore d’actualité par certaines forces publiques de personnalités populaires qui prônent un vrai changement qui dérange leur profit personnel.

Mais, le flambeau de la révolution reste allumé dans les esprits et discussions. Il se montre parfois, pour servir différentes causes ici et là-bas. La question est de savoir si nous veillerons à le maintenir allumé dans des actions uniformes. Car se livre montre qu’on se doit d’honorer ses vies sacrifiées pour nous permettre d’avoir un Mali meilleur au niveau de la solidité de l’esprit de citoyenneté générale, un Mali qui renforce son indépendance pour avancer en contrant les ingérences externes, mais surtout, un Mali avec des institutions engagées en priorité à nourrir et à protéger correctement l’ensemble de ses enfants. Quand ce jour arrivera, cette histoire de coups d’État en série dans le pays n’aura plus de raison d’être.

Une pensée à partager sur le sujet ?

Au plaisir de vous lire en commentaire.

(Par Salimata)

Leave a Reply